중국의 불교

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

중국의 불교는 기원전 2세기경 중국에 전래되어 중국 문화와 융합하며 발전해 왔다. 초기에는 불교 경전 번역과 교단 형성이 이루어졌고, 이후 다양한 종파가 생겨났다. 수·당 시대에는 천태종, 화엄종, 선종, 정토교 등이 등장하며 불교가 융성했고, 당 무종의 회창 폐불과 같은 시련도 겪었다. 송·원·명·청 시대를 거치며 선종이 가장 큰 종파로 성장했고, 티베트 불교의 영향도 받았다. 근현대에는 중국 불교의 개혁과 부흥이 이루어졌으며, 현재 중국 불교는 대승 불교의 중국화된 형태로, 다양한 수행법과 신앙 대상을 가지고 있다. 유교, 도교 등 다른 종교와도 융합하며 중국 사회와 문화에 깊이 뿌리내리고 있으며, 사회에 기여하는 역할을 수행하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 불교의 전래와 초기 발전

빨강: 티베트 불교 출현 전의 북방 전파 경로

파랑: 남방 전파 경로||right||270px]]

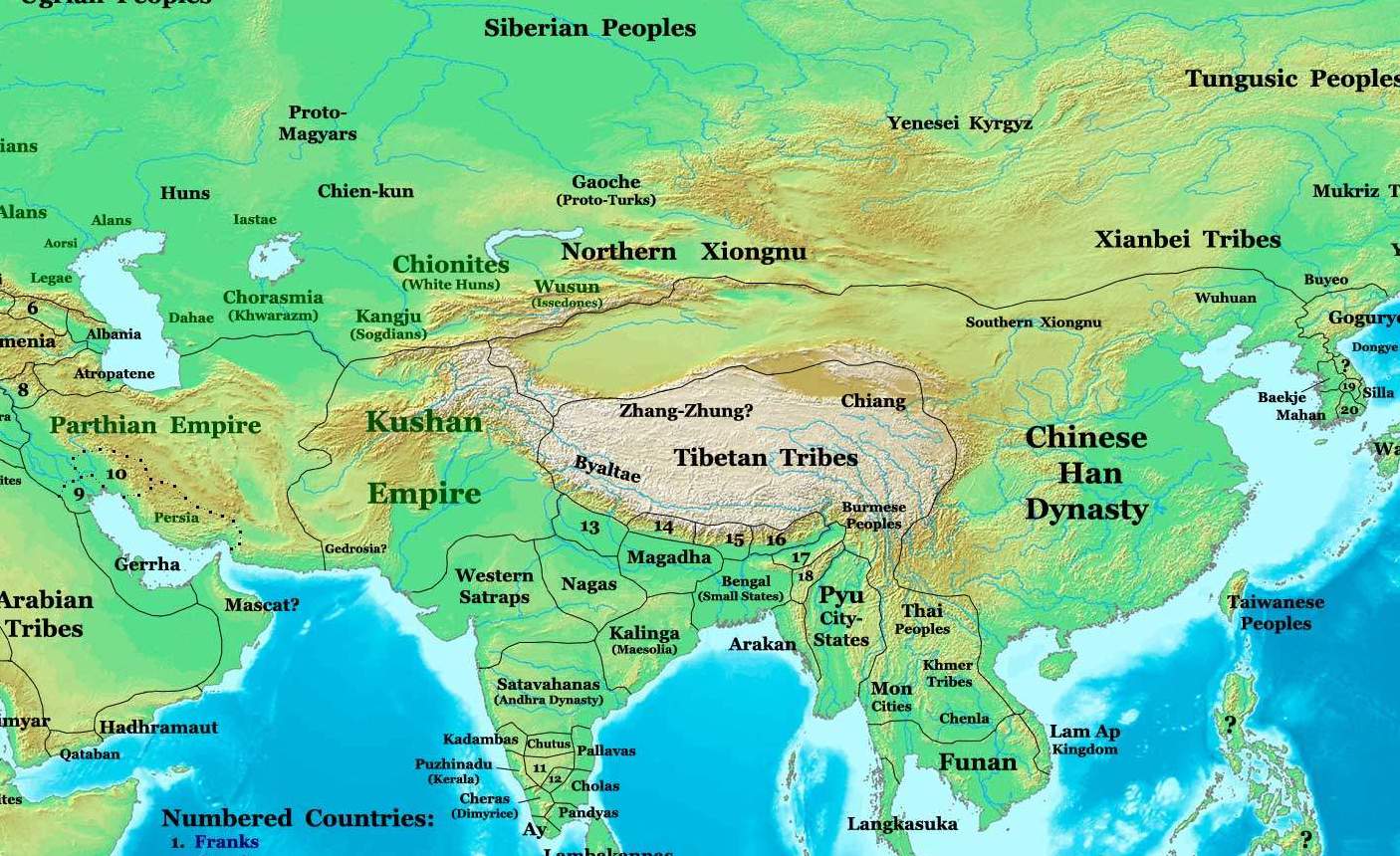

불교는 기원전 1세기경, 한나라 시대에 비단길을 통해 중국에 전래되었다. 전한(前漢: BC 206~AD 8) 시대에 중국과 서역 여러 나라를 연결하는 동서 교역로가 개척되었는데, 이 교역로가 중국에 불교가 전래되는 계기가 되었다. 이 교역로는 전한 무제(재위 BC 141~BC 87)가 처음 개척했는데, 결과적으로 이 교역로는 중국과 인도를 연결하는 효과를 가져왔다.[91]

초기에는 도교와 혼동되기도 했으나, 점차 불교 경전의 한역과 함께 독자적인 종교로 자리 잡았다. 특히, 안세고와 지루가참 등 초기 역경승들의 노력이 불교 전파에 큰 기여를 했다.

후한 말 불경이 한문으로 번역되면서 중국에서 확실한 토대를 잡기 시작했다. 안세고는 『안반수의경』, 『음지입경』 등 부파불교의 선관에 관한 경전과 아비달마 논서인 『아비담오법행경』을 번역했다. 영제 시기에는 축불삭·지루가참 등이 대승불교 경전인 『도행반야경』을 번역했다.[85] 또한 『반주삼매경』이 179년에 번역되었는데, 이 경전이 설하는 반주삼매는 선관법으로 수용되어 동진 시대에 백련사 결성으로 이어졌다.

2. 1. 초기 불교의 특징

유교나 브라만교는 민족 종교적인 색채가 강하여 다른 민족에게 전해지는 일이 드물었지만, 불교는 보편주의적 성격을 지녀 특정 국가나 민족에 얽매이지 않고 인근 여러 나라로 포교와 전도에 적극적이었다. 불교는 이미 기원전 250년경 아쇼카왕(재위 BC 265~238 또는 273~232) 시대에 인도 북쪽 국경을 넘어 전파되기 시작했고, 그 후 중앙아시아의 사막에 있던 오아시스 국가에도 전해졌다.[91]

중국과 서역 사이 동서교역로를 통한 불교의 중국 전파는 필연적이었다. 중국 옛 기록에는 서력기원 전후 불교 관련 기록들이 있다. 《삼국지》 〈위지 서융전〉에는 《위략》을 인용, 전한 말기 전한 애제(재위 BC 7~BC 1) 원수 원년(BC 2년)에 박사제자 경로가 대월지왕의 사자였던 이존으로부터 부도경(불경)을 구전받았다고 전한다. 《후한서》에는 후한 명제의 영평 8년(기원후 65년)에 명제의 이복 동생 초왕 유영이 봉토 팽성(장쑤성 쉬저우 시)에서 "황제와 노자의 뜻이 깊은 말들을 읊조리고 부처의 인사(사찰)를 존중하며 상문(승려·사문·출가자)과 우바새(승려와 재가신자)를 존중하였다"는 기록이 있다.[91]

비단길을 통해 중국을 방문했던 대상이나 사절 중에 불교 신자가 있었을 테고, 승려가 이들과 함께 온 일도 있었을 것이며, 둔황, 장안, 뤄양 등에 서력기원 전후로 불교가 서서히 전해졌을 것으로 보인다. 서역의 여러 나라들에서는 대승 불교와 소승 불교가 함께 행해지고 있었는데, 인도 불교 그대로가 아니고 이른바 서역화된 불교였다. 중국에 처음 전해진 불교는 이러한 서역 불교였다.[91]

2. 2. 불경의 한역

기원전 2년에 경로(景盧)가 불경을 구전으로 전수받았으며 기원후 65년에 초왕(楚王) 영(英)이 불교를 믿었다는 기록이 있지만, 불교가 중국에서 확실한 토대를 잡기 시작한 것은 후한(後漢: 25~220) 말에 불경이 한문으로 번역되면서부터이다.인도에서 만들어진 불교 경전은 서역을 통해 중국으로 들어왔으며, 인도나 서역의 문자로 쓰여진 불교 경전이 한문으로 번역되기 시작하였다. 불교 경전의 한문 번역은 파르티아의 태자로 승려가 된 안세고(安世高: ?~168)와 인도의 쿠샨 왕조의 승려인 지루가참(支婁迦懺: fl. 167~186)에 의해서였다. 이 두 역경승이 중국에 온 것은 2세기 후반으로 후한의 환제(桓帝: 재위 146~167)와 영제(靈帝: 재위 168~189)의 시대였다. 이 두 역경승 외의 후한 시대의 역경자들로는 축불삭(竺佛朔: fl. 168~188[94]), 안현(安玄: fl. 181[95]), 지요(支曜: fl. 185[96]), 강거, 강맹상, 축대력(竺大力: fl. 197[97]), 담과, 지량, 엄불조 등이 있었다.[98]

이 최초의 시기에 역경자들이 불교 경전을 번역하는 데 얼마나 힘을 들였는가는 현존하는 그들의 번역경을 보면 알 수 있다. 생활양식과 사고방식이 인도인이나 서역인들과는 전혀 다른 중국인이 우여곡절을 거쳐서 불교를 이해할 수 있었던 것은 이들 외래의 역경자들 덕택이었다.[98]

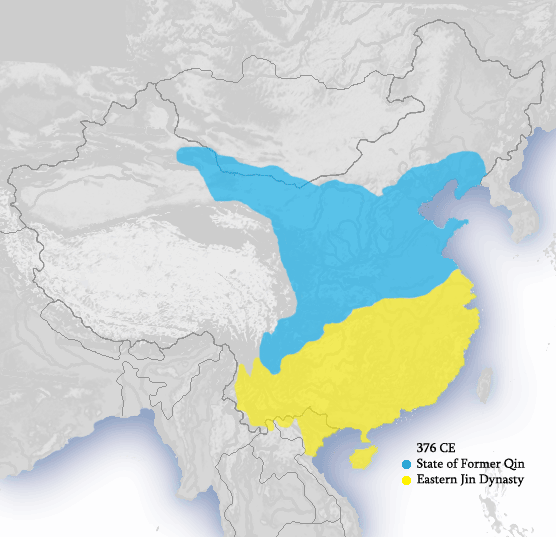

일반적으로 초기의 번역이 난해하고 딱딱한 것은 번역에 사용한 용어가 각각 다르고 번역된 문장의 형식이 고르지 않으며 음사어(音寫語)가 너무 많았기 때문이다. 그러나 이러한 결함은 후대의 역경자들에 의하여 차차 개선되어 가다가, 서역의 구자국 출신으로 후진(後秦: 384~417)에서 활동한 구마라습(鳩摩羅什: 344~413)과 당나라(618~907)의 현장(玄奘: 602~664)에 의하여 획기적인 번역이 이루어지면서 문제점들이 완전히 극복되었다.[98]

위진시대(魏晋時代: 220-420)에는 한역된 불교 경전에 기술되어 있는 사상이나 교리를 노장사상이나 유교사상 등의 전통 중국 사상의 개념을 적용하여 비교하고 유추함으로써 이해하려고 하는 격의불교(格義佛敎)가 성행했다.[99] 격의불교는 중국에서 불교가 토착화되게 하는 순기능을 하였지만, 불교에 대한 참다운 이해에 도달하지 못하게 하는 역기능도 하였다. 격의불교의 역기능은 구마라습(鳩摩羅什: 344-413)이 불교 경전을 본래의 뜻에 맞게 바르게 번역한 이후로 비로소 극복되었다.[100]

현장을 기점으로 하여 그 이전에 한역된 경전을 '''구역'''(舊譯)이라 부르고 그 이후에 한역된 경전을 '''신역'''(新譯)이라고 부르는데, 구역(舊譯)이라고 하면 특히 구마라습이 번역한 경전을 가리키는 경우가 많다.[98]

3. 중국 불교의 발전과 변화

5세기가 되자, 화엄경, 법화경, 열반경 등 대표적인 대승 불교 경전이 잇따라 전래되기 시작했다. 또한, 담란(476년 - 542년)이 정토교를 창시하면서 동아시아 특유의 개조 불교가 시작되었다.[101]

불도징(233~348)과 도안(312~385) 등의 활동으로 불교 교단 체계가 갖춰지고, 교학 연구가 발달했다.[101] 북위에서는 운강 석굴과 용문 석굴 등 대규모 석굴불상이 조성되었고,[105] 육조 시대에는 귀족적이고 학술적인 불교가 발전했다.[106]

수나라와 당나라 시대에는 중국 특유의 종파들이 성립하며 불교가 융성했다. 특히 문제 양견은 유교를 대신하여 불교를 중심으로 삼는 불교 중심의 종교 정책, 이른바 불교 치국책을 전개하였고, 대흥성은 국사로서의 대흥선사를 그 중심으로 삼아 낙양·건강을 대신하는 불교의 중심지가 되었다.

6세기와 7세기에는 다음과 같은 새롭고 독특한 중국 불교 전통이 번성하였다.

- 천태종: 주로 승려 지이(538–597)의 노력으로 설립되었으며, 그의 저서와 ''법화경''에 기반하였다.

- 화엄종: 두순(557–640), 지엄(602–668), 법장(643–712)과 같은 중국 승려의 저술에 기반을 두었다.

- 정토교: 아미타불 숭배와 탄란(476–542), 도작(562–645), 선도(613–81)와 같은 정토교 승려의 저술에 기반을 두었다.

- 선종: 달마, 혜가(487–593), 승찬(d. 606), 도신(580–651), 홍인(601–674)과 같은 다양한 선종 승려의 가르침에 기반을 두었다.

당나라 시대에 승려 현장(602–664)은 인도로 여행하여 그가 발견한 내용에 대한 광범위하고 상세한 보고서를 작성했는데, 이는 이 시대의 인도를 연구하는 데 중요하게 되었다.[22]

당나라는 중국 불교의 황금기 중 하나였다.[23] 이 시대에 중국화된 불교는 제국 전역에서 널리 받아들여지고 실천되었으며, 많은 사찰과 사원이 있었다. 불교는 모든 사회 계층에서 인기가 있었고 중국 문화에 매우 큰 영향을 미쳤으며,[7] 룽먼 석굴과 같은 이 시대의 다양한 예술 단지도 이 시기 중국 불교의 예술적 생동감을 증명한다.[7]

당나라 시대에 불교의 유명한 지지자는 여황제 측천무후(r. 690–705)였으며, 그녀는 룽먼 동굴 단지의 홍보로 알려져 있다.[25][26]

선무외, 금강지, 불공의 도착과 당나라 현종 통치 기간인 716년부터 720년까지의 중국 밀교의 확립은 중국 불교 역사에서 중요한 사건이었다.

당 무종의 회창 멸불(841–845)은 중국의 불교 기관에 큰 영향을 미치고 약화시켰다.[28]

오대 십국 시대(907–960/979)는 큰 정치적 격변과 내전의 시대였으며, 중국 불교에도 부정적인 영향을 미쳤다.

송나라(960–1279) 시대는 중국 불교 문화의 번성을 보았다.[7] 송나라 시대에 선종은 황실 정부와 긴밀한 관계를 맺고 사찰의 계급과 행정 시스템이 고도로 조직화되면서 가장 영향력 있는 종파로 성장했다.[29]

원나라(1271–1368)는 티베트 불교를 후원했고, 따라서 이 시대에 이 전통이 중국에서 꾸준히 성장했다.[32]

명나라(1368–1644) 시대에는 천태종, 화엄종, 유가사상과 같은 토착 중국 전통 연구의 부활이 있었다.[33][34][35]

중국 공산 혁명 이후, 많은 불교도와 승려들이 중화민국 망명자들을 따라 타이완으로 갔다. 중국 불교는 문화 대혁명(1966년부터 마오쩌둥 사망 1976년까지) 기간 동안 광범위한 탄압, 박해, 파괴를 겪었다. 마오주의 선전은 불교를 4구 중 하나로, 지배 계급의 미신적인 도구이자 반혁명적으로 묘사했다.[41]

덩샤오핑이 이끈 정상화 기간(보란판정, 1977년부터 80년대 초) 동안 중국 불교의 새로운 부흥이 시작되었다.[43][44]

중국 불교 협회는 중국에서 불교를 감독하는 유일한 공식 정부 기관이다.[47] 이 협회는 중국 공산당의 통일전선공작부의 지시를 받는다.[48]

3. 1. 교단의 형성

중국의 불교는 불도징(佛圖澄: 233∼348)과 그의 제자인 도안(道安: 312∼385)의 활동으로 교단 체계를 갖추게 되었다.[101]

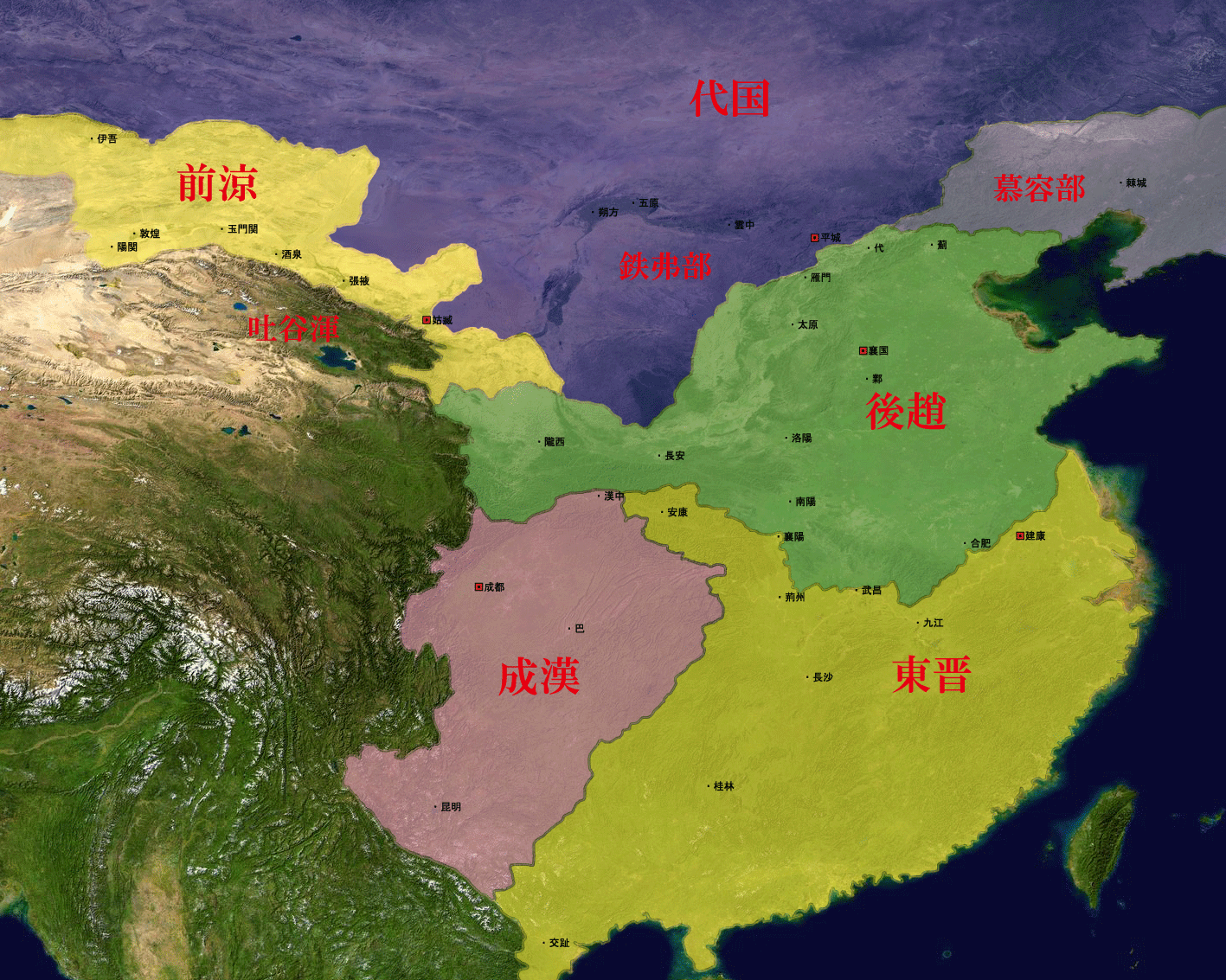

불도징은 구자국(龜玆國) 출신의 서역 승려로 310년(서진 永嘉 4년)에 뤄양(洛陽)으로 와서 후조(後趙: 319~351) 시대에 활약하였다. 그는 왕의 고문이 되어 군사와 정치에도 참여하여 문화수준이 낮은 북방민족을 불교문화와 신통력으로 이끌었다. 후조의 왕 석륵(石勒)과 석호(石虎)로부터 절대적인 존경과 신임을 받아 교단과 국가와의 관계가 밀접해졌으며, 후조 영토 안에서의 포교는 석씨(石氏)의 후원으로 강력히 추진되었다. 335년 석호가 업(河南省 安陽縣)에 천도(遷都)하게 되어 그 뒤를 따랐으며, 항상 계율 엄수와 전도에 힘써 그때까지 허용되지 않았던 한인(漢人)의 출가를 허용하도록 하였다. 그의 제자로는 도안(道安), 축법태(竺法汰), 법화(法和), 법상(法常) 등이 유명하며 하북불교(河北佛敎)를 융성하게 하였다. 불도징이 창건한 사원은 893개이고 그의 가르침을 받은 승려와 재가신자는 그 수가 1만 명에 달했다고 한다. 그는 영가(永嘉)의 난 이후 백성의 괴로움을 구하기 위하여 잔인스러운 맹장이었던 석륵(石勒)을 교화하고 불교를 널리 전파하는데 전력을 다하였다.[101]

도안(道安: 312∼385)은 12세에 출가하여 불도징(佛圖澄)에게 가르침을 받았다. 스승이 죽은 후에는 그를 대신하여 많은 문하생을 지도하였으나 전란 시대로 인하여 허베이(河北), 산시(山西), 허난(河南)의 여러 곳을 전전하면서 유랑하였다. 뒤에 혜원(慧遠) 등 400명의 문하생과 더불어 양양(襄陽: 湖北省)에 단계사(檀溪寺)를 짓고 엄숙한 구도와 연수를 위주로 하는 교단을 조직하여 국왕과 귀족으로부터 두터운 존경과 신임을 받았다. 379년에는 전진(前秦: 351~394)의 왕인 부견(符堅: 재위 357~385)의 초빙을 받아 장안에 가서 국가 고문에 추대되었다. 명실공히 불교계의 지도자로서 활약하게 되고, 특히 캐시미르 출신의 승가발징(僧伽跋澄), 승가제바(僧伽提婆), 토카라국의 담마난제(曇摩難提) 등 외국 승려를 도와 소승경 번역을 완성하였다. 그는 또한 그때까지 내려오던 격의불교(格義佛敎)의 오류를 반성하고 《반야경》의 이역(異譯)을 비교 대조함으로써 참다운 뜻에 이르도록 노력하였다. 또 한역불전(漢譯佛典)의 총목록인 《종리중경목록(綜理衆經目錄)》을 편찬하여 새로이 승단 생활의 의식과 규범을 제정하였다.[102]

3. 2. 교학 연구의 발달

불도징과 도안의 출현으로 중국에서는 불교 사상과 교리를 연구하는 계기가 마련되었다. 그러나 인도의 불교 사상과 교리를 중국인들에게 그대로 이해시키기 어려웠기 때문에, 격의불교(格義佛敎)라는 편의적인 방법을 사용하였다. 격의불교는 중국 고유의 사상인 유가 사상과 도가 사상을 빌려 불교 사상을 유추적으로 이해하는 방법이었다.[103]도안(312~385), 혜원(335~417), 축법아, 강법랑 등이 격의불교의 대표자였다. 이들 중 도안과 혜원은 격의불교의 한계성을 느끼고 극복하려 했으나, 완전히 극복하지는 못하였다. 구마라습(344~413)이 장안에 들어와 신역경론(新譯經論)을 내놓으면서 종래의 잘못된 해석이 바로잡히면서 격의불교는 비로소 극복되었다.[103]

당시 구마라습의 문하생을 중심으로 새로운 불교 연구가 왕성하였다. 그 중에서도 승조(384~414)는 반야(般若)와 공(空)에 관하여 독특한 논문을 발표하고, 도생(?~434)은 돈오성불(敦悟成佛)과 천제성불(闡提成佛)을 주장하였다.[103]

구마라습 이후, 인도 불교의 경론이 속속 수입되면서 특히 《반야경》, 《법화경》, 《화엄경》, 《열반경》 등의 대승경전 연구가 활발해졌고, 더 나아가 경전 상호간의 시간적 전후와 교리적인 심천(深淺)과 우열을 논하는 교상판석(敎相判釋)이 이루어졌다. 교상판석은 수나라(581~618)와 당나라(618~907) 시대에 중국 불교 특유의 종파들이 성립되는 데 이론적 기초가 되었다.[103]

3. 3. 북조의 폐불

폐불(廢佛)은 사원 · 불당 · 불상 · 경서를 파괴하고 승려와 니승(尼僧)을 환속시키며 그들이 소유하고 있는 장원(莊園)과 노비를 국가가 몰수하는 것을 말한다. 중국 불교사에서는 4번의 큰 폐불사건이 있었는데 이를 삼무일종의 폐불이라고 부른다. 이들 중 북위(北魏)의 태무제(재위 423~452)와 북주(北周)의 무제(재위 560~578)의 폐불이 북조에서 일어났다.[104]폐불을 단행하게 된 이유로서 여러 가지를 들 수 있으나 표면적으로는 유 · 불 · 도 3교, 특히 불교와 도교 양교의 대립항쟁 형태를 취하고 있다. 그러나 이와 같은 대립을 이용하여 그것을 결정적인 단계로까지 이끌어간 것은 역시 정치적 · 경제적 요인이었다. 이러한 의미에서 본다면 당시의 지배자는 폐불을 단행함으로써 스스로의 정치적 위기를 벗어날 수 있었다고 할 수 있다.[104]

3. 4. 북위의 석불

북위(北魏) 시대에는 대규모 석굴불상이 만들어졌다. 그 대표적인 것으로는 운강석불(雲崗石佛)과 용문석불(龍門石佛)이 있다.[105]운강석불은 산시성 다퉁현(大同縣)의 서쪽 20km 지점에 있으며, 사문통(沙門統) 담요(曇曜)가 문성제(文成帝)에게 상주하여 454년 건국 이래 5제(五帝)에 대한 추선(追善)과 참회멸죄(懺悔滅罪)를 기원하며 5굴(五窟)을 열게 된 것에서 시작되었다. 이후 더 큰 15굴이 만들어져 조각사상 운강기(雲崗期)를 형성하게 되었다. 둔황석굴(敦煌石窟)의 계통을 이으면서 탁발씨 부족의 웅혼(雄渾)한 솜씨가 넘쳐 흐른다.[105]

용문석불은 뤄양 천도(洛陽遷都)와 더불어 그 교외 이수하반(伊水河畔)의 용문산(龍門山)에서 파서 만든 석불이다. 운강석불과 마찬가지로 선제(先帝)의 추선(追善)을 위하여 만들어졌으며, 20여 년의 세월과 거액이 투입되었다. 주요 북위굴(北魏窟) 14개가 남아 용문기(龍門期)를 형성하고 있다. 그 특색으로는 우아하고 화려하며, 서방(西方)적인 냄새가 희박해지고 중국 고유의 것이 나타나 있다.[105]

운강석불과 용문석불 외에도 공현(鞏縣), 천룡산(天龍山), 향당산(響堂山) 등의 석굴도 북위 시대의 것이다.[105]

3. 5. 육조시대의 불교

육조시대 불교는 귀족적이고, 고답적이며, 학술적인 특징을 보였다. 이는 북조의 국가적, 주술적, 실천적인 불교와는 뚜렷한 대조를 이룬다. 남조에는 족벌귀족이 광대한 장원을 소유하고 제왕 이상의 권세를 누리고 있었다. 그들은 높은 고전적 교양을 지니고 현학을 숭상하며 청담(淸淡)을 즐겼다. 불교도 이들에게는 방외(方外: 속세를 벗어난 곳)와 은일(隱逸)의 가르침으로 받아들여져서 《유마경》과 《반야경》 등이 애호되었다. 격의불교가 성행된 것도 이때였다. 혜원은 사문(沙門)은 방외(方外)의 손님이므로 세속적 정치권력의 지배를 받지 않는다고 주장했는데, 이는 그 자신이 동진의 귀족사회에 몸을 담고 있었기 때문이었다.[106]육조시대의 불교는 전반적으로 지배자들의 보호를 받아 정치에 참여하는 자도 나타났다. 북조에 있었던 폐불도 없었고 왕후귀족에 의하여 웅대한 사원이 건립되어서 불교의 연구 시대라고 칭할 만큼 경론의 연구와 강설이 활발하였다. 제의 태자 문혜(文惠)와 동생 숙자량(肅子良)은 열렬한 불교 신자로서 많은 학승(學僧)을 스승과 벗으로 삼아 강석과 법회를 설치하고 불교서 편찬 사업 등을 행하였다. 양의 무제(武帝: 재위 502~549)는 남조의 여러 제왕 중에서도 뛰어난 교양을 갖추고 불교 교리에도 정통하였다. 그는 스스로 《단주육문(斷酒肉文)》을 저술하고 대사원을 건립하였으며, 무차대회(無遮大會)와 같은 대법회를 10여 차례나 열었다.[106] 그는 중국 선종의 시조인 보리달마와 관련된 전설에서도 언급되고 있다.

육조시대에는 인도와 서역으로부터 역경승이 계속 들어와 중국 승려와의 협력하에 많은 중요한 경론을 번역하였다. 불타발타라(佛陀跋陀羅), 강량야사(畺良耶舍), 구나발타라(求那跋陀羅), 진제(眞諦) 등의 외국 승려와 법현(法顯) 등의 중국 승려가 활약하였다. 또한 양나라 시대에는 승황(僧晃), 법운(法雲), 지장(智藏)의 3대 법사가 출현하였고, 불교사가로서 유명한 승우(僧祐)는 《출삼장기집(出三藏記集)》과 《홍명집》 등의 많은 저작을 남겼다. 《고승전》을 지은 혜교(慧皎)도 빠뜨릴 수 없는 인물이다.[106]

4. 수·당 시대의 불교

수나라의 문제 양견은 남조 진을 병합하여 서진 이후 분열되었던 중국을 통일하였다. 문제는 불교를 중심으로 하는 종교 정책, 즉 불교 치국책을 펼쳤다. 장안 성을 버리고 새로 조성한 대흥성에 대흥선사를 건립하여 불교 중심지로 삼았고, 전국 요지에 인수사리탑을 세워 지방 신앙의 중심으로 삼았다. 이는 일본 국분사의 기원이 되었으며, 인도의 아쇼카 대왕이 세운 불탑(스투파)과도 관련이 있다.

양제는 폭군으로 알려져 있지만, 즉위 전에는 천태종의 지의를 숭상하여 보살계를 받았고, 내도장을 설치하여 불교를 신앙했다.

6세기에는 여러 불교 종파가 생겨났는데, 이들은 독립적인 교단이라기보다는 학파에 가까웠다. 주요 종파는 다음과 같다.

이 중 천태종과 선종이 수당 시대에 교단적인 색채를 띠게 되었다.

4. 1. 수·당 시대의 불교 개관

수·당 시대는 중국 불교가 크게 융성했던 시기로, 중국 특유의 불교 종파들이 성립되고 불교가 체계화, 조직화되었다.[107]수·당 이전에도 비담종, 섭론종, 성실종, 지론종, 열반종, 삼론종 등 학파(學派)라고 불리는 것들이 있었으나, 이들은 엄밀한 의미에서 종파와는 달랐다. 학파에서 종파로 발전하게 된 계기는 사원경제의 독립과 교판(敎判)의 확립이었다.[107]

수나라 시대에는 지의(538~597)가 《법화경》을 중심으로 천태종을 성립시켜, 최초의 종파가 만들어졌다. 당나라 시대에는 법장(643~712)이 《화엄경》을 중심으로 화엄교리를 완성하여 화엄종을, 도선(596~667)은 율종을 창시하였고, 현장(602~664)과 규기(632~682)는 유가유식설을 바탕으로 법상종을 열었다. 선무외(637~735), 금강지(671~741), 불공(705~774) 등을 통해 밀교가 들어와 융성하였다.[107]

천태종과 화엄종이 수·당 불교의 사상적 절정을 이룬 한편, 선종과 정토교는 불교의 중국화와 민중화에 큰 역할을 하였다. 선종은 3조 승찬(?~606)과 4조 도신(580~651), 5조 홍인(601~674)을 거쳐 6조 혜능(638~713) 때 도시 포교를 중시하며 크게 발전하였다. 혜능의 계통은 남종, 신수(?~706)의 계통은 북종이라 불렸는데, 북종은 곧 쇠퇴하였다. 정토교는 담란(476~542) 이후 도작(562~645)과 선도(613~681)가 구칭염불을 보급하여 민중들의 큰 지지를 받았다.[107]

845년(회창 5년)의 폐불과 전란으로 불교는 큰 타격을 받았으나, 불립문자를 표방한 선종과 민중의 마음속 깊이 파고든 정토교는 오히려 세력을 더해갔다.[107]

4. 2. 말법사상과 정토교

말법사상은 불교의 시대관과 역사관을 나타내는 사상으로, 6세기경 중국에서 성행하였다. 말법사상에 따르면, 불교에는 정법시(正法時), 상법시(像法時), 말법시(末法時)의 세 시기가 존재한다. 정법시에는 가르침(敎), 수행(行), 깨달음(證)이 모두 갖추어져 있지만, 상법시에는 깨달음이 사라지고 가르침과 수행만 남게 되며, 말법시에는 수행과 깨달음은 사라지고 가르침의 껍데기만 남는다고 한다. 이러한 삼시사상 외에도, 오탁(五濁)으로 가득 찬 죄악의 세상이라는 오탁악세(五濁惡世) 사상과 말법시 이후에는 가르침마저 사라진다는 법멸사상(法滅思想)이 말법사상을 뒷받침했다.[108]남북조시대(420~589)에 말법사상과 법멸사상이 나타난 배경에는 《대집월장경(大集月藏經)》 등의 경전 번역, 불교 교단의 타락과 부패, 전국적인 폐불 운동 등으로 인한 불교인들의 위기감이 있었다. 이러한 시대적 상황 속에서, 말법 시대에 맞는 새로운 불교를 창도해야 한다는 움직임이 나타났다. 그 결과 수나라(581~618)와 당나라(618~907) 시대에 도작(562~645)과 선도(613~681)의 정토교, 신행(540~594)의 삼계교가 성립되었다.[108]

도작은 "지금은 말법 시대이며, 오탁악세(五濁惡世)에 이르렀으니 오직 정토교만이 유일한 길이다"라고 주장하며, 창명염불이라는 쉬운 실천 방법을 제시했다. 그는 창명염불이야말로 말법시대에 적합하며, 현실에서 유효한 불교적 실천이라고 강조했다. 이러한 실천을 전수염불(專修念佛)이라고 한다. 도작과 같은 시대의 신행은 말법사상과 오탁악세의 죄악관에 기반하여, 경전 연구나 강론보다는 현실적인 불교 실천이 중요하다고 보았다. 그는 말법시대에 적합한 방법으로, 겸허한 자세로 모든 경전을 받아들이고 모든 부처를 예배하는 보경보행(普敬普行)을 제시했다. 전수염불과 보경보행은 실천 방법은 다르지만, 현세가 말법시라는 강렬한 시대 인식에서 비롯되었다는 공통점을 갖는다.[108]

4. 3. 선종의 발달

인도에서 기원한 선이라는 종교적 실천은 중국에 전해져 새로운 발전을 이루었고, 당나라 시대에 선종이라는 이름으로 불리게 되었다.[109] 선종의 첫 조사(祖師)인 보리달마는 2입4행설에 입각한 좌선을 권장하였다. 이후 혜가, 승찬, 도신, 홍인으로 이어졌으며, 도신과 홍인 시대에는 신도 수가 500명에 이를 정도로 크게 발전했다.[109]당나라 초기에는 신수의 북종선과 혜능의 남종선이 분열되어 대립했다. 북종선은 점진적인 깨달음(점오)을, 남종선은 즉각적인 깨달음(돈오)을 강조했다. 혜능은 선종의 6조가 되었고, 그의 제자들은 강서와 호남을 중심으로 교세를 확장했다.[109]

초기에는 북종선이 융성했으나 곧 쇠퇴하고, 남종선이 중국 선종의 주류를 이루게 되었다. 남종선 계열의 백장은 선원 생활의 규범인 청규(淸規)를 만들었다. 남종선은 5대에 걸쳐 위산종, 임제종, 조동종, 운문종, 법안종의 선종 5가로 발전했으며, 정토교와 함께 송나라 이후 중국 불교의 주류가 되었다.[109]

4. 4. 밀교의 발달

밀교는 현교(顯敎)와 대비되는 말로, 불교의 비밀스럽고 심오한 교리를 뜻한다. 동진시대(東晋時代: 317~419)에 백시리밀다라(帛尸梨密多羅)와 담무란(曇無蘭)에 의해 《대관정신주경(大灌頂神呪經)》, 《시기병경(時氣病經)》, 《청우주경(請雨呪經)》 등 여러 밀교 경전이 번역되면서 중국에 전래되었다.[110] 이 경전들은 병을 고치고 비를 오게 하는 주문이나 여러 천신들의 위엄과 덕을 찬미하는 주문 등이 주를 이루는데, 이를 잡밀(雜密)이라 불렀다. 잡밀은 주술적인 면이 강해 순수한 밀교라고는 할 수 없었으나, 진언다라니(眞言陀羅尼)나 그 밀법(密法)은 중국 사회에 깊이 침투했다.[110]이러한 기반 위에 선무외(善無畏: 637~735), 금강지(金剛智: 671~741), 불공(不空: 705~774)의 소위 개원(開元)의 3대사(三大士)에 의해 밀교의 교리, 의식궤범, 만다라(曼茶羅) 등이 조직되고 체계화되었다.[110] 이들이 전한 밀교는 《대일경(大日經)》이나 《금강정경(金剛頂經)》 등에 기초를 둔 인도의 정통밀교(正統密敎)였으며, 순밀(純密)이라고 불렀다.[110]

5. 송·원·명·청 시대의 불교

당나라 멸망 후, 오대십국 시대의 혼란기가 이어졌고, 오대 마지막 왕조인 후주의 시종은 불교를 탄압했다. (삼무일종의 폐불)[41]

북송이 중국을 통일한 후, 태조는 불교에 대한 과도한 투자를 줄이고, 승려 허가증인 도첩을 판매하여 국가 재정을 확보했다. 또한, 사액 제도로 사원 재산에 세금을 부과하고, 오산십찰 제도로 사원을 국가 통제 하에 두었다.

송나라 시대에는 사마광의 『자치통감』의 영향을 받아, 지반의 『불조통기』와 같이 역사책 형태로 서술된 불교 서적이 편찬되었다. 이는 원나라와 명나라 초기까지 이어졌다.

북송 이후, 중국 불교는 선종과 정토교를 중심으로 발전했다. 원나라와 청나라 시대에는 왕조가 티베트 불교를 신봉하여 밀교도 널리 퍼졌다.

한편, 불일계숭은 『보교편』을 저술하여 유교와 불교의 일치를 주장했고, 유밀은 『삼교평심론』을 통해 유교, 불교, 도교를 포함한 삼교의 융합을 주장했다. 이는 인도 불교가 점차 중국 종교로 변화해 가는 모습을 보여준다. 이러한 변화는 백련교, 백운종 같은 민간 종교의 등장으로 이어졌지만, 이들은 사교로 규정되어 탄압받았다.

명나라와 청나라 시대에는 운서죽굉 (1535년 - 1615년) 등 4대사 외에는 불교 교단의 활동이 뜸해졌다.

반면, 지식인 계층에서는 재가자인 거사 중심의 거사불교가 발전했다. 한편으로는 유교, 불교, 도교 요소를 받아들이면서도 이들과 다른 나교 같은 민간 종교가 나타났다. 이들은 보권을 경전으로 삼았으며, 비밀결사인 청방, 홍방과 밀접하게 연결되었다.

청나라 말기에는 양문회를 중심으로 개혁적인 거사 불교 운동이 일어났다. 금릉각경처에서 새 경전을 간행하고, 일본의 난조 분유와 인도, 유럽의 불교학자들과 교류하는 등 활발한 활동을 펼쳤으며, 당시 사상계에도 영향을 미쳤다.

6. 근현대 중국 불교

19세기 서구 열강의 진출과 함께 서양의 종교분류학이 소개되면서 불교 개혁이 시작되었다. 양문회 거사는 유럽 등의 명사들과 교류하며 금릉각경처에서 경전을 간행하고, 일본의 난조 분유 등과 교류하는 등 활발한 활동을 펼쳤으며, 당시 사상계에도 영향을 미쳤다.

명나라와 청나라 시대에는 운서죽굉(1535-1615) 등 4대사 외에 승려들의 활동은 두드러지지 않았다. 반면 지식인층에서는 거사불교가 번성했고, 유교, 불교, 도교 요소를 받아들이면서도 삼교와는 다른 나교 등 민간 종교가 나타났다. 이들은 청방, 홍방 등 비밀결사와 밀접하게 연결되었다.

6. 1. 중화민국 시대

중국 공산 혁명 이후, 많은 불교도와 승려들이 중화민국 망명자들을 따라 타이완으로 갔다. 20세기 후반, 이들은 타이완에 불광산사, 법고산, 자제회 등 여러 새로운 불교 사찰과 단체를 설립했다.[7]6. 2. 중화인민공화국 시대

중국 공산 혁명 이후, 많은 불교도와 승려들이 중화민국 망명자들을 따라 타이완으로 갔다. 20세기 후반에 망명자들은 타이완에 불광산사, 법고산, 자제회를 포함한 많은 새로운 불교 사찰과 단체를 설립했다.[7] 이 단체들은 문화 대혁명이 끝난 후 중국 본토에서도 영향력을 행사하게 되었다.중국 불교는 마오쩌둥이 사망한 1976년까지 문화 대혁명(1966년) 기간 동안 광범위한 탄압을 겪었다. 마오주의 선전은 불교를 4구 중 하나로, 지배 계급의 미신적인 도구이자 반혁명적으로 묘사했다.[41] 불교 성직자들은 공격받고, 승복을 벗고, 체포되어 수용소로 보내졌다. 불교 서적은 불태워졌으며, 불교 사찰, 수도원, 예술품은 체계적으로 파괴되었고 불교 신자들은 종교를 공개적으로 드러내는 것을 중단했다.[41][42]

덩샤오핑이 이끈 정상화 기간(보란판정, 1977년부터 80년대 초) 동안 중국 불교의 새로운 부흥이 시작되었다.[43][44] 이 시기에는 궈칭 사원과 광화 사원과 같은 훼손된 불교 사찰의 복원과 승려 서품, 불교 기관의 부활이 이루어졌다. 선종과 화엄종 전통에서 훈련받은 젠찬(真禪)과 멍찬(夢參)과 같은 승려들은 중국 전역과 미국과 같은 다른 국가를 여행하며 선종과 화엄종의 가르침에 대해 강연했다.[45] 승려들은 수도원에 거주할 수 있도록 당국으로부터 증명서를 받아야 한다.[46]

중국 불교 협회는 중국에서 불교를 감독하는 유일한 공식 정부 기관이다.[47] 이 협회는 중국 공산당의 통일전선공작부의 지시를 받는다.[48] 불교 정체성과 추구(''fo'' 또는 ''fu'': "각성", "깨달음")를 주장하지만, 중국불교협회와 중화인민공화국 정부로부터 정통 불교로 인정받지 못하는 많은 종파와 단체가 있다. 이러한 단체는 다음과 같다.

- 관세음보살 불교 [각성교](观音佛教|Guānyīn Fójiào중국어) 또는 관음교(观音会|Guānyīn Huì중국어)

- 진불종

- 장수산 무한번영 천주교 불교 [각성교](寿山万隆天主佛教|Shòushān Wànlóng Tiānzhǔ Fójiào중국어)

- 무량금강대도 ("무수한 각성의 수행자들의 위대한 길")

- 한밀 중국 밀교, 활불 데찬 주어런

중국 불교도들은 수많은 종교 축제와 휴일을 기념하며, 이것들은 가장 널리 참여하고 인기 있는 중국 불교 행사이다.[81] 종교 축제 기간 동안 중국인들은 사찰을 방문하여 의식, 염불, 음식, 축하 행사, 행진에 참여하고, 기도, 향, 과일, 꽃, 기부를 한다. 이러한 날에는 도덕적 계율을 매우 엄격하게 지키며, 하루 종일 채식 식단을 유지할 수 있다. 중국 불교도들이 기념하는 가장 중요한 휴일에는 부처님 오신 날 (음력 4월 8일), 춘절과 정월 대보름 (음력 1월 1일과 15일), 그리고 백중 (음력 7월 15일) 등이 있다.[82]

7. 중국 불교의 특징

중국 불교는 대승 불교가 중국화된 형태로, 다양한 중국 고유의 불교 전통을 포함한다. 6세기와 7세기에는 다음과 같은 독특한 중국 불교 전통들이 번성했다.

- 천태종: 승려 지이 (538–597)에 의해 설립되었으며, 그의 저서와 ''법화경''에 기반한다.

- 화엄종: 두순 (557–640), 지엄 (602–668), 법장 (643–712)과 같은 중국 승려의 저술에 기반한 화엄경 학파.

- 정토교: 아미타불 숭배와 탄란 (476–542), 도작 (562–645), 선도 (613–81)와 같은 정토교 승려의 저술에 기반한다.

- 선종: 달마, 혜가 (487–593), 승찬 (d. 606), 도신 (580–651), 홍인 (601–674)과 같은 선종 승려의 가르침에 기반한다.

당나라 시대 승려 현장 (602–664)은 인도로 가서 상세한 보고서를 작성했는데, 이는 이 시대 인도 연구에 중요하게 되었다. 현장은 많은 불교 경전을 가져왔고, 불교 저서의 중국어 번역을 담당하는 번역 팀을 이끌었다.[22] 그의 노력은 동아시아에 유가사상(유식) 전통을 확립하는 데 기여했다.

당나라는 중국 불교의 황금기 중 하나였다.[23] 이 시대에 중국화된 불교는 제국 전역에서 널리 수용되었고, 많은 사찰과 사원이 있었다. 불교는 모든 사회 계층에서 인기였고 중국 문화에 큰 영향을 미쳤으며,[7] 도교보다 더 인기가 많았고 신도 수도 더 많았다.[24] 불교적 주제는 왕유 (701–761)와 백거이 (772 – 846) 같은 시인의 작품에서처럼 이 시대의 많은 문학 작품에서 발견된다. 룽먼 석굴 같은 예술 단지도 이 시기 중국 불교의 예술적 생동감을 증명한다.[7]

당나라 시대 불교 지지자는 여황제 측천무후 (r. 690–705)였으며, 그녀는 룽먼 동굴 단지 홍보로 알려져 있다.[25][26] 그녀는 자신을 보살로 묘사했다.[27]

중국 불교사에서 중요한 사건은 선무외, 금강지, 불공의 도착과 당나라 현종 통치 기간인 716년부터 720년까지의 중국 밀교 확립이었다. 이 중국 형태의 금강승 불교는 엘리트들 사이에서 인기를 얻었으며, 당나라 대종 (r. 762–779) 시대에 상류층 사이에서 영향력이 컸다.

당 무종의 회창 멸불 (841–845)은 중국 불교 기관을 약화시켰다. 이 박해의 주요 이유는 중국 국가의 세금 및 재산 필요성 때문이었을 것이다.[28]

오대 십국 시대 (907–960/979)는 큰 정치적 격변과 내전의 시대였으며, 중국 불교에도 부정적인 영향을 미쳤다. 이 기간 동안 다양한 중국 불교 전통이 축소되거나 사라졌다.

송나라 (960–1279) 시대는 중국 불교 문화의 번성을 보았다.[7] 송나라 시대에 선종은 황실 정부와 긴밀한 관계를 맺고 사찰의 계급과 행정 시스템이 고도로 조직화되면서 가장 영향력 있는 종파로 성장했다.[29]

원나라 (1271–1368)는 티베트 불교를 후원했고, 이 시대에 이 전통이 중국에서 꾸준히 성장했다.[32]

명나라 (1368–1644) 시대에는 대부분의 승려들이 임제종과 조동종의 두 선종 종파에 속했다.[33][34][35]

7. 1. 교리와 경전

중국 불교는 대승 불교의 중국화된 형태로, 중국 불교 경전(大藏經|대장경중국어)[1]뿐만 아니라 수많은 중국 전통에서 비롯되었다. 중국 불교는 대승 경전과 대승 논서를 연구하는 데 중점을 두고 있으며, 이러한 출처에서 주요 교리를 이끌어낸다. 중국 불교에서 가장 중요한 경전으로는 법화경, 화엄경, 유마경, 열반경, 아미타경 등이 있다.[7][49]중국 불교는 여러 존재의 세계에 대한 믿음, 많은 부처와 보살의 존재, 그리고 다양한 신적 존재, 유령 등을 포함하는 고전적인 대승 불교의 세계관을 따른다.[7] 또한 업(報應중국어), 윤회(超生중국어), 보살의 길, 공, 불성, 일승과 같은 고전적인 대승 불교 교리를 옹호한다.[7]

불교 철학에 관해서는 중국 불교는 다양한 교리적 전통을 포함하고 있으며, 가장 중요한 것은 천태종, 화엄종, 삼론종, 유식종 사상이다.[7] 이러한 교리적 전통은 자체적인 경전 주석과 논서를 개발했으며, 학교의 해석학적 세계관을 발전시키기 위해 대량의 불교 경전을 계층적으로 정리하는 다양한 교리적 분류(판교)도 개발했다.[7] 예를 들어, 지이 대사의 "8교 5시" 분류에 따르면, 부처의 최종적이고 최고의 가르침은 법화경과 열반경에서 발견된다.[7] 법장과 같은 화엄종 학자들은 화엄경이 최고의 가르침을 담고 있다고 보았으며, 유식종은 유가행파의 텍스트에서 법의 "세 번째 회전"을 찾을 수 있으며, 따라서 부처의 최종적이고 궁극적인 가르침을 나타낸다고 주장했다.

7. 2. 수행

중국 불교는 다양한 종교적 수행과 의례를 포함하며, 이는 공덕을 쌓아 현세와 내세에 긍정적인 결과를 가져오는 것으로 여겨진다. 주요 수행으로는 염불, 좌선, 경전 수행, 계율 준수, 자선 행위 등이 있다.[36] 죽음과 관련된 의례는 정토에서 좋은 윤회를 얻기 위한 중요한 수행으로 여겨진다. 순례, 다라니와 만트라 사용도 널리 행해진다.특히 선종에서는 좌선 수행이 중요하게 여겨지는데, 송나라 시대에 굉지 정각 (1091–1157)은 "묵조"의 침묵 좌선법을 발전시켰다.[31] 또한 이 시대에 ''벽암록'' (1125)과 ''무문관'' (1228)과 같은 임제종의 유명한 공안집을 비롯한 많은 고전적인 선종 텍스트가 쓰여졌다.[30] 이러한 수행 전통들은 동아시아 선불교 (일본 선불교, 한국 선불교, 베트남 띠엔 포함)에 매우 큰 영향을 미쳤으며, 지금도 그렇다.

명나라 시대에는 천태종, 화엄종, 유가사상과 같은 토착 중국 전통 연구의 부활이 있었고, 대부분의 승려들은 임제종과 조동종의 두 선종 종파에 속했다.[33][34][35] 한산 덕청과 같은 인물은 선종과 정토교의 이중 수행을 옹호했다.[36]

7. 3. 신앙 대상과 사찰

중국 불교에서는 다양한 대승 불교의 불교 신들을 숭배하며, 대부분은 부처와 보살이다. 주요 신앙 대상은 다음과 같다.[54][7]- 석가모니(Śākyamuni, "샤카족의 현자"): 불교의 역사적 창시자로, 일반적으로 아난다와 마하가섭, 또는 아미타불과 약사여래와 함께 삼존불로 묘사된다.

- 관세음보살: 다양한 형태(천수관음 등)를 가진 자비의 보살로, 가장 인기 있는 형태는 자애로운 관음이다.

- 아미타불(병음: Ēmítuó fó, "무량광"): 아미타유스("무량수")라고도 불리며, 많은 사람들이 사후에 도달하고자 하는 정토인 극락과 관련이 있다.

- 비로자나불(대일여래): 우주적인 근본불이다.

- 약사여래 (약사불): 약의 힘과 관련이 있다.

- 미륵보살: 미래의 부처로 여겨지며, 때로는 웃는 포대로 묘사된다.

- 문수보살: 지혜의 보살로, 오대산과 관련이 있으며, 종종 사자를 타고 나타난다.

- 보현보살: 종종 코끼리를 타고 묘사되며, 참회와 참회 의식 및 보살 서원과 관련이 있다.

- 지장보살: 망자를 위한 의식과 관련된 구세주 승려이다.

- 십팔나한

- 사천왕

- 24천 (중국어: 二十四諸天; 병음: ''Èrshísì Zhūtiān''): 중국 불교의 일반적인 수호신들(법호)이다.

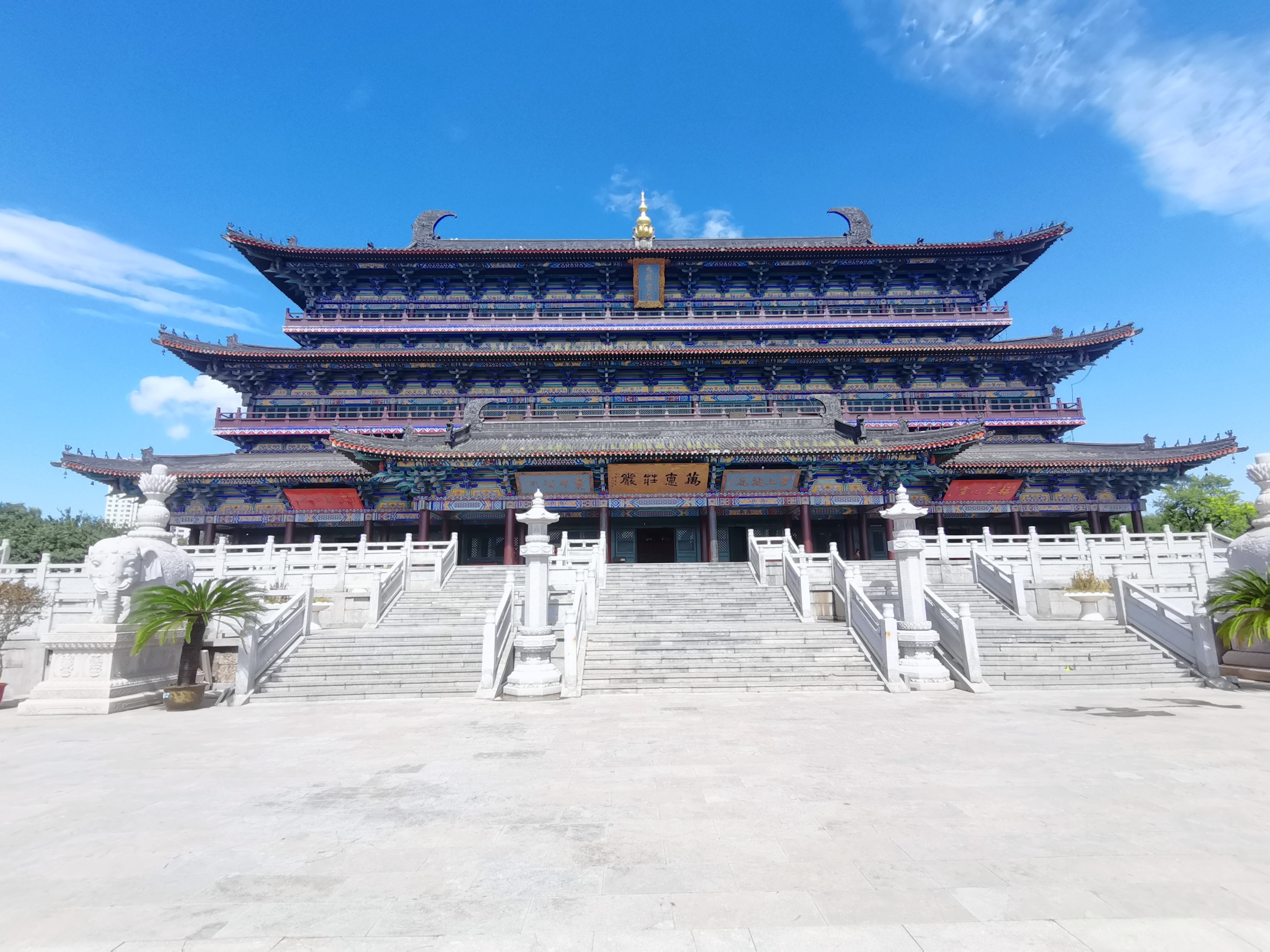

중국 불교 사찰은 일반적으로 부처와 보살의 수많은 형상과 조각상을 포함하며, 경전 암송과 독서를 포함하는 헌정 의식의 일부로 의식적으로 조각되고 설치된다.[55] 이러한 것에 대한 헌신은 중국 불교의 주요 부분이다. 춘팡 유는 "중국의 사람들은 의식에서 부처와 보살을 숭배하고, 그들에 대한 시와 소설을 쓰고, 노래와 찬가로 그들을 찬양하고, 그들에 대한 이야기와 연극을 공연한다. 그리고 무엇보다도, 그들은 이러한 거룩한 존재들의 형상을 숭배한다."라고 쓰고 있다.[56]

마리오 포체스키에 따르면, 중국 불교 사찰은 일반적으로 전통적인 중국 궁궐 레이아웃을 따르며, "중심 축을 중심으로 대칭적으로 배열된 일련의 홀과 안뜰로 구성되어 있으며, 일반적으로 북쪽에서 남쪽으로 뻗어 있다. 주요 홀은 일반적으로 주요 축을 따라 중앙에 위치한 큰 건물이다. 더 큰 수도원이나 사찰에서는 부차적인 홀에서도 덜 중요한 불교 신들의 형상을 모시고 있어, 거주자와 방문객 모두에게 숭배와 간청의 대상을 폭넓게 선택할 수 있다."[7]

탑은 불교 유물과 부처 및 보살의 조각상이나 형상을 포함할 수 있는 또 다른 일반적인 구조이다.[57]

7. 4. 승려와 재가 신자

중국 불교의 승려들은 법장부 율을 따르며, 다양한 종교적 수행과 의식을 행한다. 재가 불자들도 불교 수행에 중요한 역할을 하며, 승려 불교와 유사한 경향을 보인다. 명상, 진언 암송, 아미타불 염불, 고행, 채식주의 등은 재가 신자들에게도 널리 행해진다.[33][34][35][36]7. 5. 채식주의

대승불교 경전에서 권장하는 대로, 중국 불교에서는 채식주의가 널리 실천된다.[36] 중국 승려들은 채식주의자이거나 완전 채식주의자(비건)여야 하며,[36] 많은 사찰과 수도원에서는 동물성 제품을 금지하는 경우가 많다.[36] 재가 신자들도 특정 기간 동안 채식을 실천한다.[36]7. 6. 다른 종교와의 관계

중국 불교는 유교, 도교, 중국 민간 신앙 등 토착 종교의 영향을 받았다. 삼교(유교, 불교, 도교)의 조화 사상은 중국에서 흔하며, 종교적 다원주의를 수용하는 경향이 있다. 중국 불교 신자들은 다른 종교 관행과 함께 불교를 실천하는 경우가 많다.[7][24]8. 결론

중국 불교는 오랜 역사와 다양한 전통을 지니고 있으며, 중국 사회와 문화에 깊이 뿌리내리고 있다. 현대 중국 불교는 전통을 계승하면서도 시대적 변화에 적응하며, 사회에 기여하는 역할을 수행하고 있다.

참조

[1]

서적

The Chinese Buddhist Canon

Wiley-Blackwell

[2]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

[3]

보고서

The Battle for China's Spirit: Religious Revival, Repression, and Resistance under Xi Jinping

https://freedomhouse[...]

Freedom House Report

[4]

뉴스

Six facts about Buddhism in China

https://www.pewresea[...]

Pew Research Center

2023-09-21

[5]

백과사전

Maritime Buddhism

https://oxfordre.com[...]

Oxford University Press

2018-12-20

[6]

서적

中国文化科目认证指南

华语教学出版社

[7]

서적

Chinese Buddhism

John Wiley & Sons

[8]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

[9]

서적

[10]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

[11]

서적

[12]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations

[13]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

[14]

서적

Indian Buddhism

[15]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

[16]

서적

Chinese Lives: The People Who Made a Civilization

Thames & Hudson

[17]

논문

A Reexamination of the Influence of Kumārajīva's Thought on His Translation of the Vimalakīrtinirdeśa

[18]

서적

The Silk Roads: A New History of the World

Vintage Books

[19]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

[20]

논문

The Doctrine of *Amalavijnana in Paramartha (499-569), and Later Authors to Approximately 800 C.E.

https://philpapers.o[...]

[21]

백과사전

Paramārtha

https://www.academia[...]

Brill

[22]

서적

Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times

Oxford University Press

[23]

웹사이트

Living in the Chinese Cosmos

http://afe.easia.col[...]

[24]

서적

Day of Empire: How Hyperpowers Rise to Global Dominance–and Why They Fall

Doubleday

[25]

서적

The Arts of China

University of California Press

[26]

서적

The Cambridge Illustrated History of China

Cambridge University Press

[27]

서적

Emperor Wu Zhao and Her Pantheon of Devis, Divinities, and Dynastic Mothers

Columbia UP

[28]

서적

Debt: The First 5000 Years

https://archive.org/[...]

Melville House

[29]

서적

Zen. A Historical Sketch

Motilal Banarsidass

[30]

서적

Seeing Through Zen

The University Press Group Ltd

[31]

서적

Zen Buddhism: A History. Volume 1: India and China

World Wisdom Books

[32]

서적

Basic Buddhism: Exploring Buddhism and Zen

Samuel Weiser

[33]

서적

Enlightenment in Dispute

http://www.oxfordsch[...]

Oxford University Press

[34]

논문

The Revival of Tiantai Buddhism in the Late Ming: On the Thought of Youxi Chuandeng (1554-1628)

Columbia University

[35]

서적

The Schools of Chinese Buddhism

Macmillan

[36]

서적

A Dictionary of Buddhism

[37]

서적

[38]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

[39]

논문

Basic Buddhism. Exploring Buddhism and Zen

Jaico Publishing House

[40]

서적

Buddhism after Mao: Negotiations, Continuities, and Reinventions

University of Hawaii Press

[41]

간행물

Delayed contention with the Chinese Marxist scapegoat complex: re-membering Tibetan Buddhism in the PRC

[42]

웹사이트

murdoch edu

http://wwwistp.murdo[...]

2005-12-25

[43]

웹사이트

RELIGION-CHINA: Buddhism Enjoys A Revival

https://www.ipsnews.[...]

2010-11-30

[44]

웹사이트

Erica B. Mitchell (201), A Revival of Buddhism?

http://www.chinainst[...]

[45]

서적

The Huayan University Network: The Teaching and Practice of Avataṃsaka Buddhism in Twentieth-Century China

Columbia University Press

[46]

서적

The Sentinel State: Surveillance and the Survival of Dictatorship in China

Harvard University Press

2023-12-31

[47]

논문

The Sinicization of Buddhism and Its Competing Reinventions of Tradition

Brill

2021-05-28

[48]

뉴스

Reorganizing the United Front Work Department: New Structures for a New Era of Diaspora and Religious Affairs Work

https://jamestown.or[...]

2019-05-09

[49]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

[50]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

[51]

서적

Pure Land: History, Tradition, and Practice

Shambhala Publications

[52]

서적

Pure Land: History, Tradition, and Practice

Shambhala Publications

[53]

서적

Enlightenment in Dispute: The Reinvention of Chan Buddhism in Seventeenth-Century China

[54]

웹사이트

Popular Deities of Chinese Buddhism

http://www.buddhanet[...]

Contemplative Order Malaysia

[55]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

[56]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

[57]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

[58]

서적

Making Sense of World History

https://www.taylorfr[...]

Routledge

2020-10-22

[59]

서적

East Asian Transformations of Monasticism

Wiley-Blackwell

[60]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

[61]

웹사이트

Chinese Veganism

https://www.chinaveg[...]

[62]

서적

The Cambridge History of China, Volume 8, Part 2

[63]

간행물

Cultural additivity: behavioural insights from the interaction of Confucianism, Buddhism and Taoism in folktales

[64]

웹사이트

Living in the Chinese Cosmos: Understanding Religion in Late-Imperial China

http://afe.easia.col[...]

[65]

서적

Tsung-mi and the Sinification of Buddhism

University of Hawaiʻi Press, Kuroda Institute

[66]

웹사이트

https://www.sinica.e[...]

[67]

웹사이트

The Eastern (Nestorian) Church

https://depts.washin[...]

University of Washington

2002-05-07

[68]

간행물

The centuries-old dialogue between buddhism and christianity

http://www.scielo.or[...]

2009-12

[69]

간행물

The Cross and the Lotus

[70]

서적

World Religions: Eastern Traditions

Oxford University Press

[71]

웹사이트

Nestorians

https://www.biblical[...]

StudyLamp Software

2023-03-01

[72]

서적

Orthodox Chinese Buddhism: A Contemporary Chan Master's Answers to Common Questions

North Atlantic Books

2007

[73]

서적

The Origins and Development of Pure Land Buddhism: A Study and Translation of Gyonen's Jodo Homon Genrusho

Oxford University Press

2002

[74]

웹사이트

Buddhism in China Today: An Adaptable Present, a Hopeful Future

https://www.buddhist[...]

2020-06-01

[75]

서적

Chinese Pure Land Buddhism, Understanding a Tradition of Practice

University of Hawaiʻi Press

2019

[76]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

2020

[77]

서적

A Dictionary of Chinese Buddhist Terms: With Sanskrit and English Equivalents and a Sanskrit-Pali Index

Motilal Banarsidass Publ.

1977

[78]

웹사이트

Buddhist Schools: The Chinese Buddhist Schools

http://www.buddhanet[...]

2022-11-29

[79]

웹사이트

Vinaya school

https://www.oxfordre[...]

2022-11-29

[80]

서적

Orthodox Chinese Buddhism: A Contemporary Chan Master's Answers to Common Questions

North Atlantic Books

2007

[81]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

2020

[82]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

2020

[83]

웹사이트

2020 Buddhist Calendar

https://www.fivepeak[...]

2020-01-04

[84]

간행물

The Battle for China's Spirit: Religious Revival, Repression, and Resistance under Xi Jinping

https://freedomhouse[...]

Freedom House Report, Rowman & Littlefield

2017

[85]

문서

道行経後記第二

[86]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

2020

[87]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

2020

[88]

서적

中国の歴史 (三)

講談社文庫

1997

[89]

서적

中国の歴史 (三)

[90]

서적

中国の歴史 (三)

[91]

백과사전

불교의 초전

[92]

문서

불교의 역사 관련 논문

[93]

문서

불교의 역사 관련 논문

[94]

웹사이트

竺佛朔(축불삭)

http://buddha.donggu[...]

2011-03-25

[95]

웹사이트

安玄(안현)

http://buddha.donggu[...]

2011-03-25

[96]

웹사이트

支曜

http://etext.fgs.org[...]

2011-03-25

[97]

웹사이트

竺大力

http://etext.fgs.org[...]

2011-03-25

[98]

백과사전

경전한역

[99]

백과사전

격의

[100]

백과사전

격의불교

[101]

백과사전

불도징

[102]

백과사전

도안

[103]

백과사전

교학연구의 발달

[104]

백과사전

폐불

[105]

백과사전

북위의 석불

[106]

백과사전

육조의 불교

글로벌 세계 대백과사전

[107]

백과사전

수·당의 불교

글로벌 세계 대백과사전

[108]

백과사전

말법사상의 불교

글로벌 세계 대백과사전

[109]

백과사전

선종의 발달

글로벌 세계 대백과사전

[110]

백과사전

밀교의 발달

글로벌 세계 대백과사전

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com